アトピーを疑う

食事アレルギーの診断として除去食試験を実施しても、かゆみと赤みが残るとき、ここではじめてアトピーを第一に疑います。

これ以前にステロイドを使用すると診断がわかりにくくなるので本来は使うべきではありません。

かゆみや炎症が強いケースではそれらを抑えるために短期的に使用することもありますが、漫然とステロイドを使うことは診断をわかりにくくするとともに、さまざまな副作用が出てくるため好ましくありません。

アトピーにはいくつかの特徴があります。

まず3~4歳までに症状が出ること、左右対称に皮膚炎が出現し、おもに目の周り、耳、腹部、手足、陰部まわりに症状が出ること、

季節的な症状の改善と悪化(多くの場合、夏場に悪化)を繰り返しながら、年とともにひどくなっていくこと、などです。

食事アレルギー性皮膚炎とのちがいは季節的な症状の変化があることと、アトピーはステロイドへの反応が大変よいことが挙げられます。

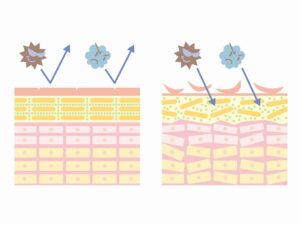

アトピーは、現在では皮膚のバリア機能が弱まることで起こることがわかっています。

犬のアトピーでは皮膚の水分保持力が低下したり、セラミドの量が低下していることがわかっています。

皮膚のバリア機能が低下した結果、環境中のアレルギー物質が皮膚の中に入り込んでアレルギー反応が起こるようになります。

アトピーのメカニズム

アトピーの診断方法の1つとして、この皮膚の中で起きるアレルギー反応を証明する方法があります。

アレルギーの疑いのある物質(抗原)を皮膚の中に注入してアレルギー反応を確認する皮内反応という検査が最も確実な検査です。

ただし、犬では毛を広く剃らないとできないことや注射してもよい安全な抗原を手に入れることが難しいことから、一部の大学病院や専門病院でしか実施できません。

一方、血液検査(血清IgE検査)は広く行われていますが、

IgEがあるからといってそれがアトピーの原因かどうかを証明したことにはならないため、アトピーの確定診断とはなりません。

また血清IgE検査を行う検査機関のなかにも陽性が出やすく設定されているもののあり、注意が必要です。

なお、一部ペットショップで行われている毛を使ったアレルギー検査は全く科学的には根拠はありません。

アトピーの確定診断は、感染症と食物アレルギーを除外して、臨床症状や治療への反応を見て総合的に判断します。

よってアトピーの診断には獣医師の皮膚科の知識と経験が重要になります。

アトピーの治療は、炎症とかゆみをとめることがメインとなります。

最もよく使われるのはプレドニゾロンというステロイドの内服薬です。

ヒトのアトピー治療は外用薬がメインですが、犬には毛があることと薬をなめてしまうことから、

ステロイドの塗り薬は使い方が限定されていますが、スプレータイプのステロイド剤を用いる場合もあります。

毛のうすい部分やなめられない顔周りにはクリームやローションタイプの外用薬を使うこともあります。

ステロイドは少量でかゆみを抑えることができるため、副作用を減らすためにも量は最小限にとどめ、また漫然と使わないことがポイントです。

アトピーは免疫の過剰反応ですから、免疫抑制剤を使用した治療も有効です。

シクロスポリンの内服薬やタクロリムスの軟膏薬を使うことがあります。

また痒みの伝わりを抑える分子標的薬(「アポキル」)や抗体医薬(「サイトポイント」)も開発されてアトピー治療の選択肢が増えました。

さらに免疫調整作用があるインターフェロンの注射を使うこともあります。

さらに、抗原を少量ずつ投与する減感作療法という特殊な治療法もあります。

ただし、免疫抑制剤やインターフェロン、減感作療法はすべてのケースに効くわけではなく、また高価なため、

それぞれのワンちゃんの症状の程度に応じたテーラーメイドの治療が必要になります。

これ以外に、補助的に抗ヒスタミン剤や炎症物質を抑えるとされているオメガ3脂肪酸、乳酸菌を含むサプリメントなどを併用することで、

ステロイドの使用量を減らすことができることがあります。

もちろんアトピーの発症に関与しているアレルギー物質との暴露を極力控える対策も重要です。

ただしアトピーは基本的に治癒する病気ではないので、うまくつきあっていくことが必要です。

様々な治療を併用しながら、かゆみを許容できるレベルにまで抑えることが大事です。

かゆみをゼロにするためには、大量のステロイドが必要になりますし、結果的に副作用が出ることになります。

NEXT >> スキンケアで皮膚コンディションを維持する